作成日:2022年07月20日 更新日:2023年09月20日

正月太りの予防方法と太ってしまった時のリセットする方法を伝授

「絶対正月太りをしないで、新年を迎える!」

「正しく正月太りをリセットする方法を知りたい!」

12月になると、忘年会やクリスマス、正月や新年会などイベントが多くなり、必然的に食事の量も増えるのではないでしょうか?

正月休みが終わり、新年のスタートした頃には「正月太り」になってしまい、ダイエットを始めるという人も多くいらっしゃいます。

しかし、正しい対策とダイエット方法を理解していれば、正月太りを最小限に抑えることも、予防することも可能ですし、正月太りになったとしても、焦らずリセットすることもできるのです。

今回のブログでは、正月太りの予防方法と正月太りしてしまった時に、解消する方法をご紹介します。

目次

正月太りの原因は?

正月太りを引き起こしてしまう原因は以下の3つが考えられます。

正月太りの原因

- 短期間な食事量の増加

- 運動不足

- 不規則な生活習慣

3つの原因について詳しく説明していきます。

原因1 短期間な食事量の増加

正月太りの1番の原因は、短期間に食事量が増加してしまうことです。

忘年会、クリスマス、正月、新年会といったイベントが続くことで、食事の機会や量が自然と増加し、体重も増加してしまいます。

さらに、アルコールの摂取も増えると、脂肪が蓄積されやすくなったり、食欲も増加しやすくなり、正月太りの原因となってしまうのです。

年末年始の休暇では、実家に帰省したり、気が緩みすぎてダラダラとした生活になり、お腹が空いてなくても、なんとなくお菓子などをつまみ食いをしてしまい、思わず食事の量が増加してしまったりします。

さらに、忘年会や新年会での大量のアルコール摂取が加わると、正月太りを促進させてしまうのです。

このように短期的に食事の量やアルコールの摂取が、正月太りの原因となります。

原因2 運動不足

運動不足も正月太りの原因の1つです。

年末年始の休暇で、通勤などが無くなり、寒さによって外出を控えたり、運動の意欲が下がってしまい、消費するエネルギーが低下しやすくなってしまいます。

寒くなると、人間はエネルギーを消費して体温を維持しようとし、他の季節より基礎代謝は高くなる傾向にあります。

しかし、寒くなると活動する意欲が低下するというのは、経験したことがあるのではないでしょうか?私も冬はなかなか布団から出ることができなかったりしますし、年末年始になると、仕事もないので更に二度寝や三度寝してまうこともあります。

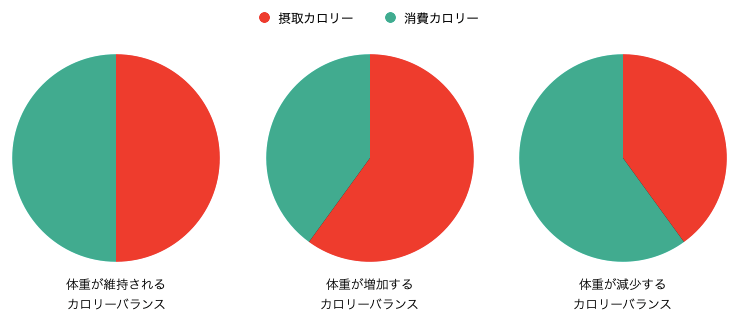

年末年始は食事の機会が増え、短期間で摂取カロリーも増えてしまい、運動する意欲は低下し消費するエネルギーは少なくなりやすいので、正月太りの原因となってしますのです。

原因3 不規則な生活習慣

不規則な生活習慣によっても、体重が増加しやすく正月太りを促してしまうのです。

夜遅くまで飲み会が続いたり、普段より夜更かしをしたりと生活リズムが乱れてしまい寝不足になり、不規則な生活によって体重の増加を助長させてしまいます。※1

夕方から夜遅くまで飲み歩いて、昼過ぎまで寝て、また飲みに行ったりすると、昼夜逆転してしまうので注意しましょう。

正月太りの予防方法

正月太りの原因を理解したうえで、正月太りの予防方法を3つご紹介します。

正月太りの予防方法

- 2週間前からダイエットをしておく

- 運動などで消費カロリーを増やす

- 睡眠時間は最低6時間確保する

この3つについて詳しく解説します。

予防方法1 あらかじめダイエットをしておく

正月太りを予防する1つ目の方法は、11月中旬頃からダイエットをしておくことです。

あらかじめダイエットを行い、筋肉と肝臓に貯蔵されている糖質(=グリコーゲン)をある程度、枯渇させておくことで、過剰に摂取が予想される糖質を溜め込むための余白を作っておくのです。

糖質は体を動かしたり、体温維持するために適宜消費されています。

しかし、エネルギーとして使われなかった糖質は、肝臓と筋肉に溜め込まれ、溜め込むことができなくなった分の糖質は脂質に変化して体に蓄積されてしまうのです。

ダイエットをしておかないと、体に脂肪が蓄積しやすい状態で年末年始を迎えてしまい、正月太りにつながってしまうので、11月の中旬までにダイエットを始めるようにしましょう。

ダイエットの方法

11月中旬ごろから、起床してトレイを済ませた後と就寝直前に体重を測定します。

主観として腹八分目を心がけ、体重の増加の幅を男性は800g、女性は600g以内になるように、食事の量を調整しましょう。

この時に、「朝は食べない」や「夜は炭水化物を抜く」など極端なダイエットは行ってはいけません。

また、朝・昼・夜ともにバランスの良い食事することを意識しましょう。

この食事を2週間続けることによって、体にあるグリコーゲン(=糖質)が枯渇し、タンクに余白である状態で、年末年始を迎えることで、暴飲暴食をある程度してしまっても、最小限で正月太りを防ぐことが可能となります。

正月の期間に食べ過ぎたと感じた時は、次の日の朝食はプロテインだけにするなど、軽く済ませるなどして食事の量を調整しましょう。

この時に食事を抜くということは行ってはいけません。

食事を抜いてしまうと、血糖値の乱高下が激しくなってしまい、食欲を増加させてしまうので要注意です。

予防方法2 出来るだけ体を動かして消費カロリーを増やす

年末年始の期間は、出来るだけ体を動かし消費カロリーを増やすように心がけましょう。

理想は、筋トレを行いその後に有酸素運動をすることがお勧めです。

しかし、普段から筋トレを実践していないという人に年末年始だけ筋トレをするというのは、ハードルが非常に高いのではないでしょうか?

そんな人は、空いている時間を使ってウォーキングやランニングといった運動を取り入れて、出来るだけ体を動かし消費カロリーを増加させるように心がけましょう。

その時間も捻出するのも難しければ、集まりの集合時間より早く行って、街を徊し体を動かし、消費カロリーを増やすように意識してみてください。

年末年始は、普段より体を動かす機会が減ってしまうので、どんな機会でも体を動かして、消費カロリーを増加させるという意識を持つことが大切です。

予防方法3 睡眠時間は最低6時間確保する

生活リズムが不規則になっても、最低でも6時間の睡眠時間を確保するようにしましょう。

睡眠不足は太る原因となるということは、周知されています。※1

また睡眠は時間だけなく、質も意識する必要があります。

大量のアルコールを摂って寝ると、ホルモンの分泌が悪くなったり、記憶の整理が行われなかったりと、デメリットがあるので要注意です。

アルコールを摂取した場合は、体が脱水しているので、寝る前に必ず水を摂取してから寝るようしましょう。

睡眠に関しては、下記のブログで説明しているので参考にしてください。(パスワード1111)

正月太りをリセットする方法

正月太りになってしまったと思ったら、まずは体重と体脂肪率を確認しましょう。

体重が増え、体脂肪率が1〜2%の増加であれば誤差の範囲なので、一時的な体重の増加と判断し、食事の量を年末年始以前に戻せば数日で、元の体重に戻るはずです。

体脂肪率が増加している場合は、年末年始の暴飲暴食で太ってたと判断することができ、その場合は食事制限や運動を行いダイエットが必要です。

ダイエットの方法は、予防方法1で紹介した方法を継続して行えば、正月太りをリセットすることができます。

詳しいダイエットの方法を知りたいという方は、正しいダイエット方法を別のブログで紹介しています。

40代専業主婦の方向けに書いた記事ですが、年齢・性別問わず当施設に通われているお客様にご案内しているダイエット方法なので、きっと役に立つはずです。

【永久保存版】40代の専業主婦必見!!本当に痩せる正しいダイエット方法はこれ!

まとめ

正月太りの原因と予防法、リセットする方法についてご紹介しました。

年末年始は様々なイベントなどが重なり、食べる機会も多く、寒さによって基礎代謝は増加しやすい傾向にあり、痩せやすくなりますが、運動する意欲も低下するので、気を付けていても太ってしまう可能が高くなります。

正月太りを防ぐには、11月頃から予めダイエットをし、運動もしておくことが効果的です。

仕事始めに体が重く体調も優れず、慌ててダイエットしないといけない状態では、1年のスタートを気持ちよくきることが出来なくなってしまいます。

正月太りを防ぎ、1年のスタートを気持ちよくきれるように、このブログで紹介した内容を実践してみてください。

参考文献

※1McEown K, Takata Y, Cherasse Y, Nagata N, Aritake K, LazarusM.Chemogenetic inhibition of the medial prefrontal cortex reverses the effects of REM sleep loss onsucrose consumption eLife DOI: 10.7554/eLife.20269.001. https://wpi-iiis.tsukuba.ac.jp/uploads/sites/2/2018/01/20170110_LazPR.pdf (参照 2022-07-21)

著者プロフィール

佐藤 喜一

鍼灸師としての医学的観点とトレーナーとしての科学的視点をかけ合わせ「あなた本来の身体」へ導くパーソナルトレーナー

指導実績

トップアスリート、アーティスト、モデル、俳優などのトレーニング&コンディショニングを担当 これまでの経験を基に、トレーニングと鍼灸で1,000名以上の身体の悩みを抱える方々のサポートを行う

保有資格

◆はり師・きゅう師 ◆NSCA-CPT(認定パーソナルトレーナー) ◆FMS Level1 ◆テクニカ・ガビラン認定者